ござる

ござるこんにちは。ござるです。

今回は、「地方上級の勉強法と問題の特徴」について解説していきたいと思います。

地方上級が第一志望で専門の対策法や特徴が知りたい

という方にオススメの記事になっています。

「地方上級」の定義についてですが、

地方上級=「大卒程度の県庁・政令指定都市の採用試験」

と考えてもらえたらと思います。

※そもそもこれらは受験業界用語で、実際の試験の名前ではありませんが、説明をする上でわかりやすいので、この記事でも使用させてもらいます。

まず、この記事にたどり着いた皆さんは、ネットで「地方上級試験」について少しは調べられたのではないでしょうか。

そして、おそらく調べていて気づいたことは

情報があまり出てこない・・・

ではないでしょうか(笑)

そうなんです。

「地方上級試験」は、あまり情報が出回っていないんですね!

なぜ出回っていないのかって話なんですが、

それは試験問題の持ち帰りを禁じられているからなんですね。

過去問を持ち帰れないだけでなく、問題もネットに公開されるわけでもないので、どうしようもありません。

なので、受験生にとって「地方上級試験」は、謎めいたものになっているわけですね。

「地方上級試験」の情報が出回っていないのはわかったけど、受験生はどうしたらいいの?

そうだね!ではこれから勉強法について解説していくよ!

まず、結論から言うと、

地方上級が第一志望の人でも、国家一般職に合格するための勉強をしてください。

それが地方上級の合格に繋がります。

地方上級が第一志望なのに国家一般職…!?よくわからないなー

その理由をこれから解説していくね

地方上級が第一志望の人が、国家一般職の勉強をしたほうがいいわけ

理由1「国家一般職試験」はクセがなく標準的な問題が多く、地方上級対策にもピッタリ

「国家一般職試験」は、「地方上級」とは異なり、試験問題の持ち帰りが許可されています。

そのため、過去問の情報も出回っています。

「国家一般職」の問題の特徴としては、クセがなく標準的な問題で構成されているということ。

いわゆる良問が多いので、問題を解けば、着実に成長に繋がります。

THEスタンダードな問題なので、演習に最適なんだ!

理由2 「国家一般職」は「地方上級」の併願先に最適だから

2つ目の理由は、「国家一般職は地方上級の併願先に最適だから」です。

「地方上級」が第一志望の人も、何かしら併願先は持っていると思います。

併願先の中でも、特にオススメなのが、「国家一般職」で、同じような難易度・日程で構成されています。

同じような難易度・日程なので、「国家一般職」に合格するための勉強をしていれば、どちらの試験の対策にもなります。

つまり、一石二鳥というわけですね。

なんとなく理由はわかったけど、地方上級の問題は、少しは違うんでしょ?個別で対策は必要ないの?

そうだね!ここからは地方上級試験について詳しく見ていくよ

「地方上級」の試験問題について

まずは、地方上級の教養試験と専門試験の「科目」についての説明をします。

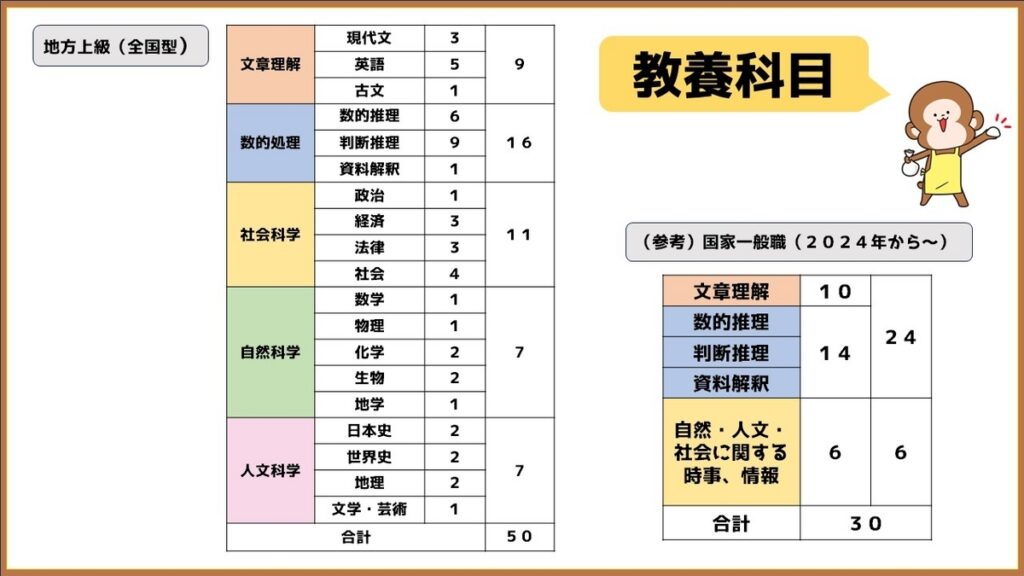

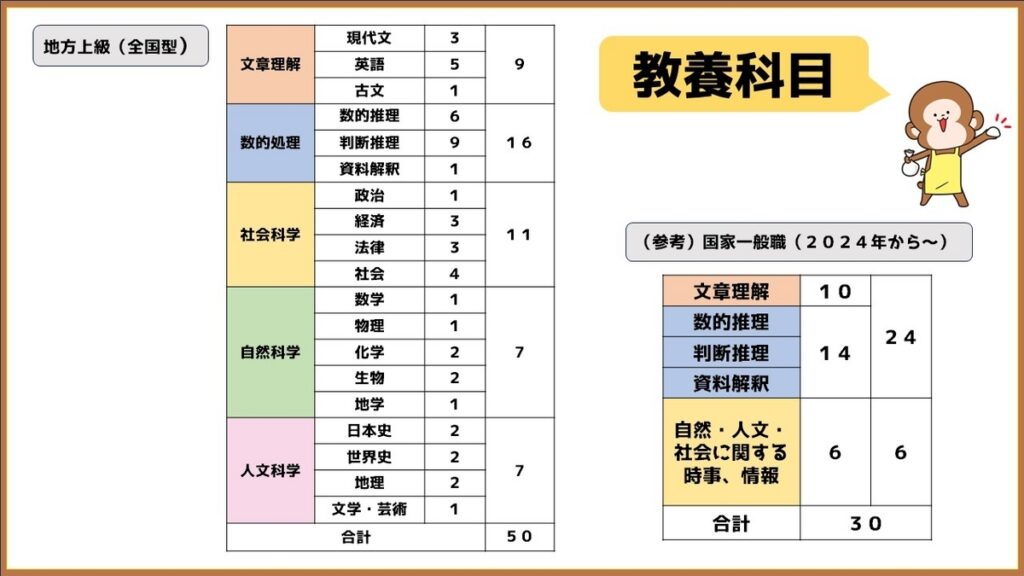

教養試験の科目はこちら。

一般的な「全国型」の科目を載せています。(他には、関東型や中部・北陸型というのがありますが、出題数が若干異なります。)

見てもらえばわかるように、ほとんど「国家一般職」と同じですね。

2024年から「国家一般職」は、問題が変わったので、知識科目は、地方上級の方が問題が多いですが…

基本的には、「国家一般職」の勉強と同じように、「数的処理」や「文章理解」を中心に勉強すればOKです。

そして、空いた時間で知能科目(社会科学・自然科学・人文科学)の勉強をするのが良いと思います。

「地方上級」の方が知能科目のウェイトが高いので、ここは時間をかけて対策したいところですね。

この辺を意識して勉強すれば、「地方上級」の対策になります。

ただ、それぐらいですかね。

次は、専門試験の科目についてです。

専門科目については、地方上級のみで使用する科目がいくつかあります。

例えば、「刑法」と「労働法」。

2題ずつ出されるので、合計4題ですが、ぶっちゃけ勉強する優先度はあまり高くありません。

「労働法」は、時間があったらやってもいいですが、「刑法」は、捨てちゃってもいいですね。

「労働法」は、覚えることも多くなくて、コスパが良いのですが、「刑法」はコスパが悪いです。なんでこの辺は勉強の余裕度で決めるのが良いかと。

あとは、「経営学」。

こちらも、出題数は2題なので、勉強のコスパは良くない科目です。

ただ、何が何でも「地方上級」に受かりたいという人は、勉強しておいても損はないと思います。「捨て科目」が多いと、ちょっと不安ですしね。

やるなら定番の「スー過去」ですね。

その他では、「国家一般職」にも科目としてはあるんですが、選択しなければ、「地方上級」でしか使わない科目について。

つまり、行政科目である「政治学」「行政学」「社会政策」「国際関係」です。

この4科目は、合計9題出るので、捨て科目にするのは、勿体ないです。なので、頑張って勉強して得点源にしたいところですね。

勉強法としては、「スーパー過去問ゼミ」の演習を基本として、補助的な役割の「まるごとパスワード」で暗記の定着をはかるのがオススメです。

「地方上級」の「科目」についての説明は終わりで、最後に「特徴」について書いて終わりたいと思います。

「地方上級」の問題の特徴

1.専門試験は、問題のクセが強めで、点数が伸びにくい

「地方上級」の問題の、大きな特徴としては、「専門試験は、クセが強くて、難しい」ということが挙げられます。

専門科目はしっかり勉強したから、大丈夫だー

って思っている人でも

あれ?あんまり出来なかったな・・・

ってなってしまうのが「地方上級」の専門試験なんですね。

国家一般職の専門科目とは異なり、重箱の隅をつつくようなマイナーな知識を問う問題を出してきたりするので、難易度が高めです。

なので、「地方上級」を受ける受験生の皆さんは、このことを頭に入れておいたほうがいいかもしれません。

対策としては、再現問題(過去問)で、傾向をなんとなく掴んで、守備範囲広めで勉強すること。

ストレートな王道問題ではなく、変化球のクセ強問題が来ても大丈夫なぐらい知識を広げておけたら良いですね。

ただ、そんなに手応えを掴んで帰る受験生は多くないので、出来なくてもそれほど落ち込まなくて良いと思いますよ。

落ち込まなくていいわけは、次の理由も関係しています。

2.筆記試験のボーダーは意外と低い場合が多い

「地方上級」の筆記試験のボーダーは意外と低い場合が多いです。

ボーダーは公表されていないので、推測で6割だとか、7割だとか言われていますが、実際は、そこまで高くなくても、筆記試験を突破できる自治体が多いようです。

なぜなら、最近の傾向として、地方自治体の採用試験は、「人物重視」の採用になっていってるからなんですね。

面接で、しっかりと人を見極めてから採用するということで、1次の筆記試験のボーダーは低めにしていると。

ただ、これも公表されていることではないので、一番良いのは筆記試験もしっかり勉強することですね!手を抜いても良いわけではないです!

以上が「地方上級試験の勉強法と特徴」になります。

なんとなくイメージを掴んでもらえたでしょうか。

少しでも、お役に立てれば幸いです。

最後まで読んでくれてありがとうございました!

コメント